更新:2024/12/03

リニアは「コロ」方式

こんなページを見つけました。

大きな車輪と小さな車輪のどちらが転がりやすいかという話。大きな車輪の方が転がりやすいことは、日々の生活の中で経験的にわかることですね。このページの「もっと知りたい!」というところには「車輪は人類の大発明!」ということで次のように書いています。

2枚の円盤状の板に軸を通した車輪は、今から5000年以上前のメソポタミアで発明されたといわれています。車輪の登場によって少ない労力で大量の物を移動させることが可能になり、その後の文明の発展に大きな影響を与えました。

このページのテーマからいえば、まあ、はぶいてもいいのかなと思いますが、2枚の円盤に軸を通したものが、ものを運ぶのに便利なものとしてどうして成り立つのかというところは、説明されていないような気がします。

まあ、自論なので、まともに受けないでほしいのですが、カギとなるのはテコの原理でしょうか。このページのイラストのような荷車は、軸は荷台に固定してあって回転しないのが普通です。軸を中心に車輪が回ります。車輪と車軸の間には摩擦があるはずです。ボールベアリング(*)なんかのない時代の話です。車輪の半径の長さの部分をテコの腕と考えると、車軸と車輪の間に多少の摩擦があっても軽く回転するはずですね。

* NSK > ベアリングの歴史 (れきし)

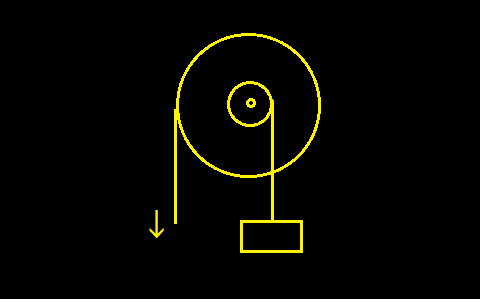

小中学校で、「テコと輪軸(りんじく)」というのを習ったのを覚えていますか。輪軸は、一つの軸に小さな滑車と大きな滑車がついているとき、小さな滑車につるした重いものを、大きな滑車のロープをひっぱると軽々上げることができるという、まあそんなことを習ったと思います。これって、車輪の直径のほうが、車軸の直径より大きいというのと同じなんですよね。

「輪軸」は、鉄道で、車軸に車輪をはめ込んだものもそう呼びます。最近、輪軸不正というコトバがニュースになりました。

このページはふれていないのですが、で、重いものを運ぶときに、昔はどうやっていたかということになると、「ソリ」だとか「コロ」だとかいう話になりますね。ソリに比べてコロは楽でしょう。

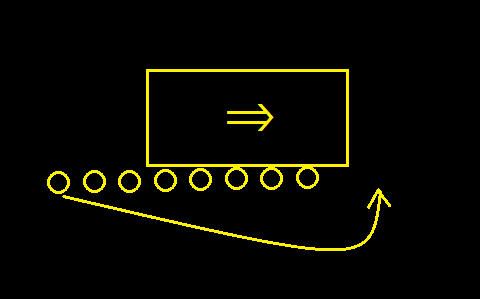

コロは、荷物の下に敷いてその上を転がすんですが、コロは荷物の長さよりは短い間隔で並べないといけないし、動かし始めたら、後ろのコロを、前のほうに運ばないと、うまく荷物が進まないでしょう。

コロを荷物の下に並べるというところが、超電導リニアで浮上用コイルがガイドウエイに規則正しくならべてあるというのと似ていると思いませんか。リニアでは、後ろのコイルを前に持っていく代わりに、品川から名古屋まで286㎞にコイルを約45㎝ごとに並べるわけです。合計で、254万2000個以上になりますね。

コロの場合は、後ろのものを前に運べば、どこまでも運べるのです。しかし、リニアでは、始発から終点までコイルをいつでも並べて置かないといけない。

実は、電気的には、後ろのコロを前の方に運ぶのと同じような仕組みになっているんですが、コイルは前もって並べおかないといけない。コロを人が運ぶのを電気的におきかえている。

なんか無駄な仕組みに思えますね。なめらかな鉄のレールの上を鉄の車輪で走る鉄道と比べると。ルートに沿って長い部分の構造が、鉄道のレールのほうが、リニアのガイドウェイよりは簡単でシンプルなことは明らかだと思います。

追記 2024/12/05

「コロ」は今でも使われています。造園作業などで昔ながらのコロも使う場合(日本造園組合連合会・運搬用具)があるようですが、流通関係のたとえば倉庫のような施設の中で荷物を運ぶときに、「ローラーコンベア」というのがあります。梯子の横棒がコロになっているような感じのものです。ローラーが自分で回転しないものでは、長さの短いもので斜めにして荷物を流すのに使うもの、平らな場所では人が押します。蛇腹状になっていてカーブで使えるものなどあります(グラビティコンベヤ)。「そろばん」っていう呼び方もあったと思います。すべてのローラーがモーターで回転して運べるものもあります(エポックフローライン(物流センター納入事例)220307)。どれもリニアに比べるとずっと短い距離で使うもので、また人間を運ぶのには使っていません。

EOF