更新:2025/01/28

※ 本山(ほんやま)の残土置場と活断層についてまとめてみました。

本山の残土置場と活断層(1)

保全計画の説明はあいまい

リニア計画では大量のトンネル残土が出てきますが、残土置場については、環境影響評価の段階で、長野県内で場所が決まっていたところはありませんでした。着工後に決まった残土置場については場所ごとに環境調査と保全計画をすることになっています。豊丘村の本山の残土置場について、JR東海は、環境調査と保全計画についてまとめ、「豊丘村内発生土置き場(本山)における環境の調査及び影響検討の結果について 平成29年2月」(以下「保全計画書」)を2017年2月に公表しました。。

本山の残土置場は、天竜川の支流、虻川のそのまた支流になるサースケ洞のさらに支流のジンガ洞の約8ヘクタールに130万㎥のリニアのトンネル残土を埋め立てる計画です(およその位置(JR資料)、およその位置(地理院地図)、詳細な位置、グーグルマップ)。計画が持ちあがった当時から、谷埋め盛土の崩壊などの災害について、住民の間に心配の声が上がっていました。最近、ヒ素など有害な重金属類を基準値を超えて含む要対策土(有害残土)の処分地とする意向をJR東海は示しています。

予定地と活断層の位置関係を示した地図がない

本山の残土置場に「下伊那竜東断層」という「活動度B」の活断層があると、JR東海自身が、「保全計画書」のなかで説明しています。ただし、その説明の仕方が、「あんまりにも」良くないのです。そして、予定地と活断層の位置関係を正確に示す地図がないのです。

JR東海は、「保全計画書」の「4-2 土壌環境・その他」の「ウ 地形及び地質の概要」で以下のように説明していました。

発生土置き場(本山)計画地及びその周囲に分布する主要な活断層は、評価書「4-2-1(4)地形及び地質の状況」の図4-2-1-17にしめすとおりである。下伊那竜東断層は、豊丘村神稲の東部において北東-南西方向に分布している。

「評価書」というのは2014年に公表された環境影響評価書の「4-2 地域特性(自然的状況)(4) 地形及び地質の状況」(pdfの25~36ページ)ことです。「図4-2-1-17」は実は全部で4枚(*)の地図と凡例で、その中の「図4-2-1-17(4)」に標高1133.6mの「本山」から豊丘村と喬木村と村境付近が図面の右下のすみに見えてます(pdfの31ページ)。まあ、JR東海さんにとっては、運がわるかったかも知れないね。

* 20万分の1が1枚(県内路線全体の範囲)とその凡例、5万分の1が3枚(主に大鹿村、豊丘村から飯田市、阿智村から南木曽の4枚と凡例)

そして、「保全計画書」の「4-2-2土地の安定性」で活断層としての活動の度合いについては次のように説明しています。

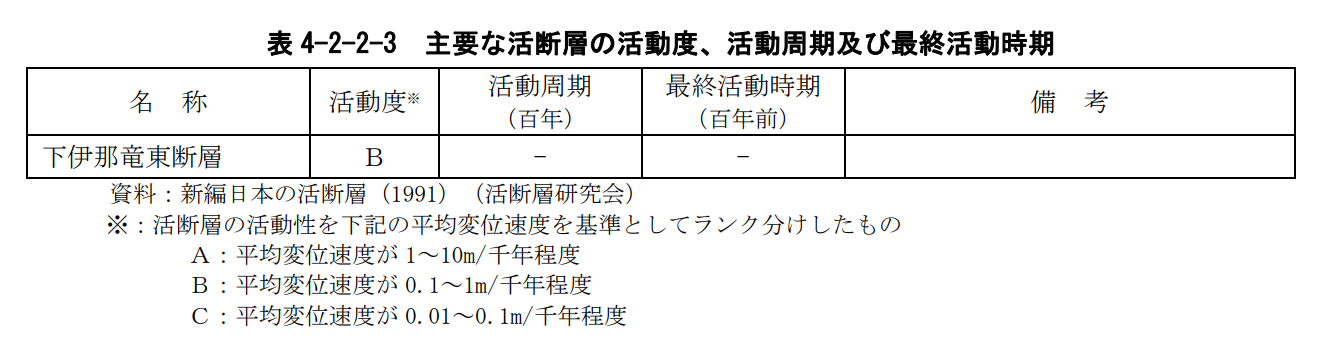

発生土置き場(本山)計画地及びその周囲に分布する主要な活断層は「4-2-1重要な地形及び地質」に記載のとおりであり、下伊那竜東断層がある。新編日本の活断層(活断層研究会、1991年)及び地震調査研究推進本部における活断層の長期評価資料による、下伊那竜東断層の活動度、活動周期及び最終活動時期を、表4-2-2-3に示す。(pdfの45ページ)

[ 拡大 ](「保全計画書」、pdfの46ページより)

「評価書」は、2014年8月に最終版が公表されたもの。予定地の所有者である本山生産森林組合が受け入れを決定したのが2016年の12月ころ。「本山の残土置場」は長野県内の他の残土置場と同じように「評価書」の対象になっていなかったのです。「評価書」のこの部分は、県内の工事する地域の地形や地質の特徴について説明したものだったのです。。

たまたま、「図4-2-1-17(4)」のすみっこに本山の予定地が入っていたに過ぎなかったのです。

2017年2月の保全計画書に、予定地の輪郭と、活断層とを、ともに記入した地図が示されたかといえば、それはありませんでした。地元の人たちのだれもが、ああここに活断層があるんだと、予定地のどこに活断層がとおっているのか、容易にわかる図は示されなかったのです。そうそう、長野県環境影響技術評価委員会にさえ。

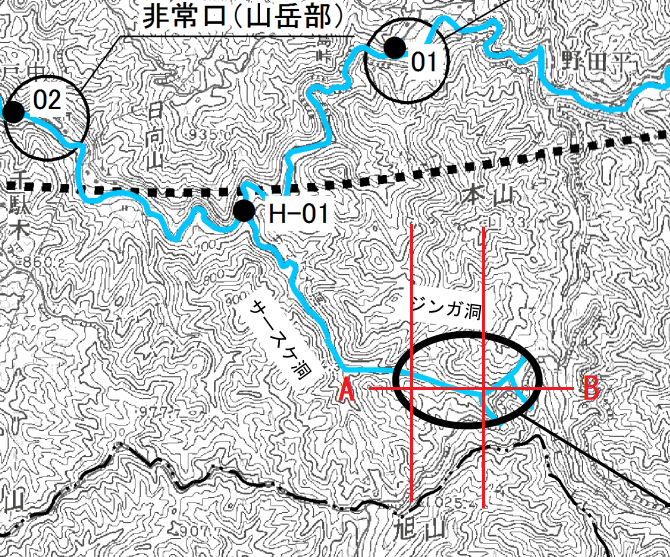

保全計画で予定地を示した図を下に示します。予定地は、楕円でおよその位置を示しただけのものでした。

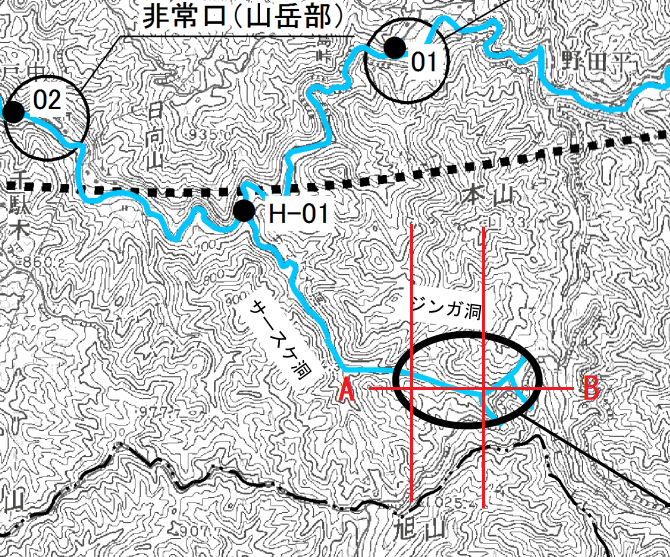

「保全計画」(pdfの33ページ)「図4-1-1-1 調査地点図」 (スケールまで含んだ図)。赤い2本のタテ線とヨコ線A-Bは、後で説明します。

できたはずなのに

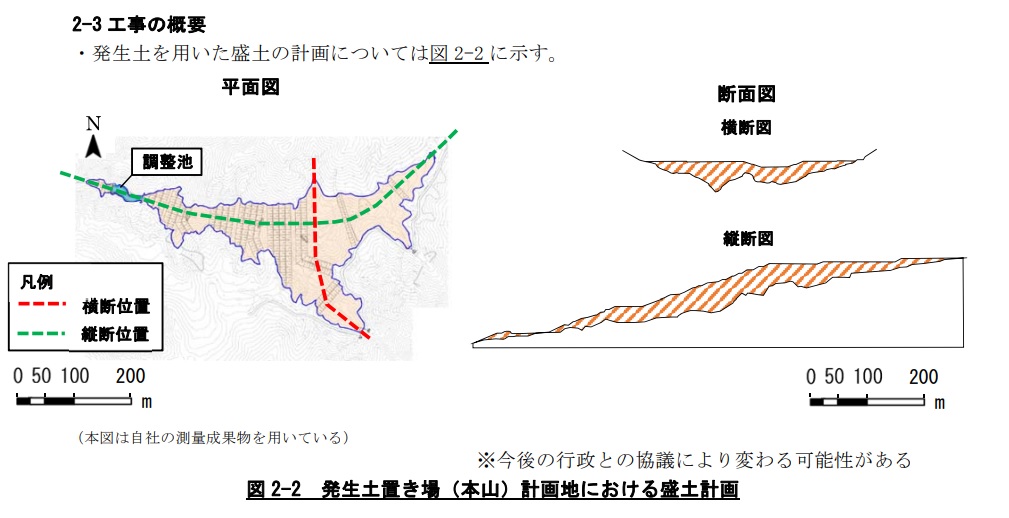

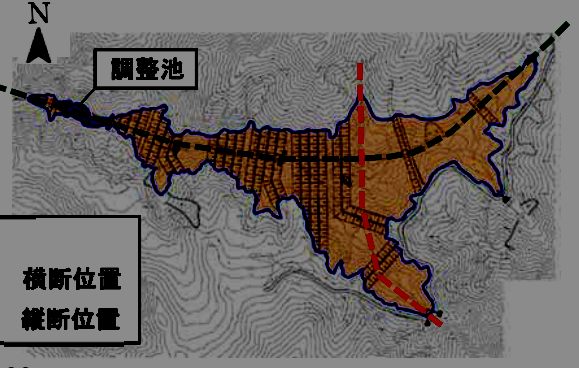

「保全計画」のpdfの8ページには下のような予定地の正確な形を示す図面を示しているにも関わらず楕円で示しているというのも不思議じゃありませんか?。

平面図部分だけコントラストをあげたのが次の図。

ほらね!「平面図」の周囲には背景として地形図がありますよ。

「図4-1-1-1 調査地点図」にもこの「形」で書き込めたはずです。

_zingabora.png)

「評価書」の「図4-2-1-17(4)」

「評価書」と「保全計画書」の二つの図に、共通に「赤いタテ線」2本とヨコ線A-Bを、記入してみました。縦線は、左(西)のものは「旭山」を、右(東)は「本山」をとおっています。ヨコ線は「旭山」から北へ700mの位置に引いています。「図4-2-1-17(4)」では、ヨコ線A-Bのタテ線で挟まれた部分を「下伊那竜東断層」が通過しています。

「保全計画」(pdfの33ページ)「図4-1-1-1 調査地点図」

保全計画の図では、楕円の中に「ヨコ線A-Bのタテ線で挟まれた部分」は含まれるので、予定地のなかに「下伊那竜東断層」がある確率は非常に高いと言わざるを得ないと思います。

しかし、保全計画書で、「下伊那竜東断層」について論じているんですから、正確な敷地の形と「下伊那竜東断層」の位置を記入した図を公表すべきだったのです。

やるべきだったし、また、できたはずのことを、JR東海は、なぜかやらなかったのです。

活断層は付近にあってもマズイ

そうか、そうか、「発生土置き場(本山)計画地及びその周囲に分布する主要な活断層は…」って書き方を、活断層というものが、残土置場の計画地内だけでなく、そもそも付近にあっても問題があるよという考えから出たものと、住民として理解すれば、一方的に「あいまい」というのも言い過ぎかも知れないですね。でも、位置関係を示す地図くらい掲載しても良いはずですね。

参考

○ 「詳細な地図」の作成方法。(1)該当する範囲を国土地理院の地図で表示。(2)地理院地図の印刷機能画面を表示して「PrtSc」キーでコピーして「ペンント」に貼り付ける。(3)JR東海の説明会資料の予定地の図面を縮尺をそろえて(2)のペイントの画面で貼り付ける。(3)については、以前作成したものを使っています。説明会(2017年1月30日)の資料にあった予定地の平面図を、背景の地図記号を目安に地理院地図に貼り付けたこの図を縮尺を揃えてって、この図をそのまま使えば良かったのに。(参考)

EOF