更新:2025/09/09

掘削とボーリング (かぐらの湯)

飯田市美術博物館の自然講座「遠山郷かぐらの湯は特異な泉質と地質であると判明」を聞いてきました。

講師は美術博物館客員研究員の坂本正夫さん。かぐらの湯は30年前に掘った井戸のポンプの一部が落下するなどあって、2024年1月末頃から既存の井戸から約25m離れたところで新たに約1300mの井戸を掘削しました。

掘削で出てくる岩石の削りくずで地下の地質を調べようと考えた坂本さんは、飯田市に働きかけて、岩石のサンプルを飯田市に寄贈してもらえるようになったそうです。そのサンプルを美術博物館の施設で分析して、地下1300mの地質を調べました。現場でも地質の判断はするそうですが正確には分からないようです。

前回の掘削では1300m全部がマイロナイトといわれてきましたが、今回の分析で地表から①領家変成岩、②マイロナイト、③領家変成岩とわかったそうです。最下部③のうち385mは主に泥岩質で玄武岩や石灰岩を挟んでいてそこからカルシウムが多く出てくる特異な泉質とのこと。

ところで、温泉の井戸の掘削は地面に穴を開けるだけで円柱状の岩石標本(コア)は採れません。だから岩石の種類は、現場で砂状の削りくずを見ても、正確には判断できないそうです。そこで今回は5mごとに砂状の削りくずを取り出して、標本をつくって、鉱物顕微鏡でしらべたのだそうです。

以下3枚の写真は、掘削に使う泥水を除去した削りくずのサンプル。砂の色がすこしずつ違っています。

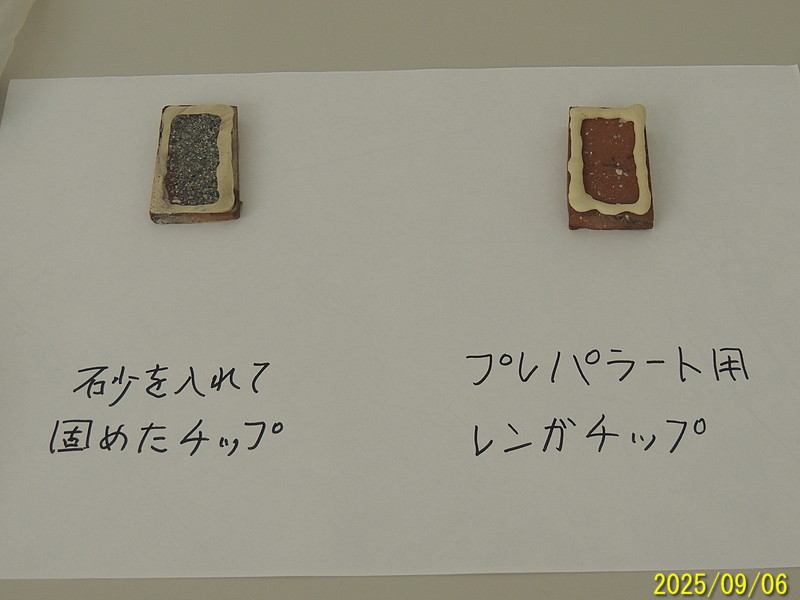

レンガの小片に縁を付けて(写真右)、削りくずを入れ(写真左)、エポキシ樹脂で固めて、上側を削って平らにして、さらに研磨して、ガラス板を貼り付け、さらに反対側を削り磨いて、ガラス板で挟んで、プレパラートにして、鉱物顕微鏡で調べるそうです。非常に手間のかかる作業だそうです。

で、リニアに関係あるのかどうかというと、直接は関係ないですが、地面に穴を開けるやり方については、リニアでもボーリング調査とか高速先進長尺ボーリングなんていうことをやっているので、どうやってやるのかという点に興味がありました。

坂本さんは、ボーリング調査と、温泉の掘削のときの掘削というは、円柱状の岩石標本(コア)が採れるかどうかという点が違っていて、ボーリングは調査だけれど、温泉の井戸を掘るような場合は掘削だと話されました。パイプの先につける刃先(ビット)が、パイプの円周上だけに付いているのか、穴の全面を削るようになってるかの違いがあります(参考)。

JR東海が南アルプストンネルでやっている高速先進長尺ボーリングも温泉井戸の掘削とほとんど同じやり方なので、コアはとれません。基本的には地層が水を含んでいるかどうかくらいしか分からないはずです。

以下、参考ページ。中にはメカニズム的な興味本位で探したページもあります。

かぐらの湯関連ページ

飯田市

- 「広報いいだ」2025年9月:表紙〜特集1(表紙〜p3)

- 令和5年9月8日 産業建設委員会 議案74号補足説明資料

- 令和4 年第2回定例会 議案第49 号 令和4 年第2回定例会 議案第49 号 源泉ポンプ落下事故の紛争審査会における和解をすることについて

- 飯田市プレスリリース:令和6年1月26 日(金): かぐらの湯 新規源泉掘削工事の安全祈願祭を行います

- 令和6年9月17,18日産業建設委員会協議会資料№1 かぐらの湯新規源泉の温泉分析結果について

温泉掘削会社やビット製造会社

- 株サクセン(松本市)

温泉の掘り方

井戸の掘り方 ⇒ かぐらの湯で採用した、ロータリー工法 - 株式会社セキサク・トリコンビット

- ボーリング用ツールス 東邦地下工機株式会社

- ワイビーエム

- ボーリング用ビットのいろいろ

南アルプストンネルの山梨・静岡県境付近の高速先進長尺ボーリングについて

新聞記事

- 『信毎』8月28日11面 "「かぐらの湯」特異な泉質と地質 飯田市美博、来月6日に講座 新源泉掘削で試料を分析"

- 『南信州』8月30日1面 "泉質も地質も「特異」 坂本さん調査 今秋再開のかぐらの湯"

- 『中日』9月7日16面 "飯田 かぐらの湯の泉質 「他とは違う効果」 美術博物館研究員が講演"

EOF