更新:2024/11/29

JR大変、住民迷惑

11月28日の『信濃毎日新聞』によれば、喬木村阿島地区のリニア新幹線の高架部分(区間の長さ445m)の工事の工期について2026年度3月末までの予定を2027年3月末に延期すると地元の説明会で発表しました。理由として、作業員不足はともかくとしても、「住居に近いため慎重に工事を進めるため」と述べたそうです。

人が住んでいる場所の工事は、わかっていたはず

長野県内で地上を走る部分は、ほとんどは人里や市街地。JR東海は橋脚をたて、桁をのせるための足場をつくってその上にのぼって周囲を眺めたら、付近にあるのはブタ小屋やトリ小屋(*)だと思っていたら人が住んでいるらしいことがわかったので「住居に近い」と気が付いたのでしょうか? そんなことはあるはずない。ルートの線引きをした時点で分かっていたことだから、今になって「住居に近いため」は工事の遅れの理由にはならないはず。

* 「ブタ小屋やトリ小屋」:"リニア新幹線と石原慎太郎氏 いまだに「直線での運転ならば実用化段階」"、"リニアを見据えては砂上の空論 絶対に無視できない超電導リニアの問題点 日本のリニアははるかに優秀 石原運輸大臣"

人が住んでいる所に要対策土を置くべきでない

長野県駅も市街地にできるんですが、その品川方面の端っこは、国道153号線と土曽川をまたぐ部分です。JR東海は地下水が流れているので、3本の橋脚の基礎の工事にニューマチックケーソン工法を使います。この工法は、簡単化していえば地上で作ったコンクリートの箱を、その箱の下側を掘って地中に沈めていきます。掘った土は箱の中に入れます。JR東海は、2022年秋にはそう説明していました。ところが、今年の2月になって、箱の中には大鹿村で保管している基準値を超えるヒ素を含む「要対策土」を入れることに変更したと説明。

当然、2022年秋の環境保全計画の修正が必要になり、修正された保全計画について長野県環境影響評価技術委員会で9月27日に審議が行われましたが、「要対策土」への変更について部分で委員会の「理解」を得ることができず11月14日に再度審議が行われることになりました。委員会後の取材に委員長は「人が住んでいる所に要対策土を置くべきでないというのが(委員会の)総意』と述べた」(『信毎』15日)そうです。

委員は、人の住む場所に要対策土を置くことは環境保全の考えからいえば基本的におかしいのだから、人里から離れた場所で安全に処分するところが探したけれど見つからない、それでここで処分するしかないというような、納得できるような、経緯の説明ができていないと指摘しています。

橋りょうの下流側300mにリニアで移転された方たちの住宅地

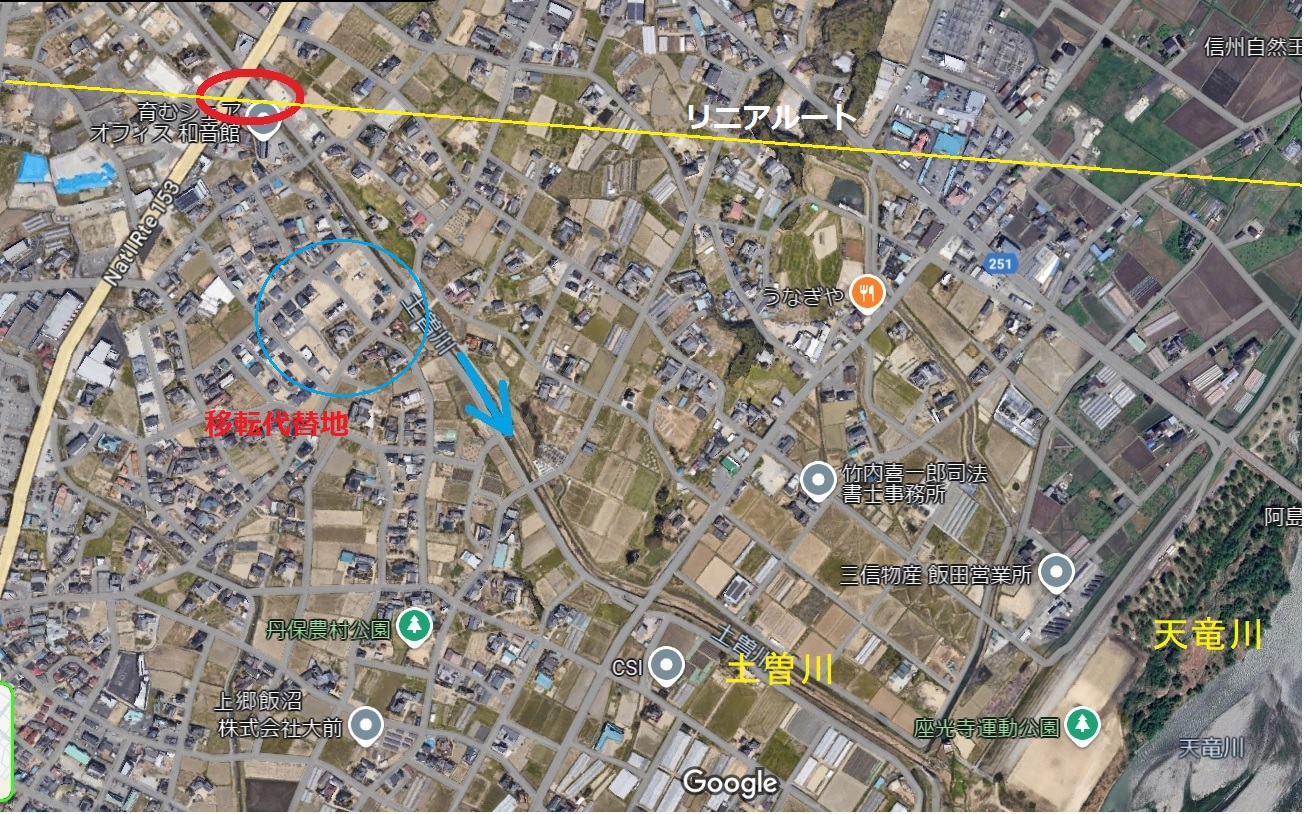

下の写真は、JR東海が要対策土を「ケーソン基礎の中詰め土として使いたい」=「埋め立て処分したい」といっている場所を示したものです。赤丸が3本の橋脚の場所。周囲は大都市圏のような住宅密集地ではないですが、農地や住宅が多数ある地域で、田舎ではよく見られる風景だと思います。そして、水色の丸印は、リニアのルートや駅周辺整備などの関連事業で移転対象になった方たちの移転代替地です。

JR東海は、田舎にはサルやクマやシカしか住んでいないと思っているのかも知れない。「傍若無人、横着千万」と言わずしてなんというべきか、ですね。

JR大変、住民迷惑

まあ、JR東海さんとしては、残土や要対策土の問題を先送りして着工しまったので、実際にはそれらの処分は簡単に上手くいくわけでないという現実に直面して非常に困っているんだろうと思いますよ。静岡県のことは別にしても、各地で工事が遅れに遅れて大変です。そもそも「2027年開業」なんていってたんだけれど、マジかよって感じがしますね。そうそう、岐阜県瑞浪市大湫の水位低下と地盤沈下はトンネル工事が一つの伝統的な地域を壊してしまうようなことですよ。しかし、被害の回復はもちろん工事の見通しもぜんぜんたっていない。JR東海さんも大変ですが、田舎の沿線の住民は大いに迷惑です。

EOF