更新:2022/02/16

発想の大転換が必要だった!?

~座談会「リニアはなぜ必要か?」について(2)

前回は、主に、座談会の "①「超電導リニア」を中国から守れ" というタイトルのついた部分(94~97ページ)についての感想を書きました。付け加えると、このタイトルに引けちゃった人もいると思いますが、納得する人もいるんだろうと思います。しかし、中国も含め世界各国が欲しがらない技術という現実は認めるべきですね。

"②さまざまな困難を乗り越えて"(97~101) について。

松井孝典氏が、平成の始めのころ(平成は1989年1月8日から)はリニアは非常に難しい技術だと思っていたが、あるときから急に実現できる雰囲気になったけれど、何が実用化に向けて技術的なブレークスルーとなったのか、その辺りの事情

について説明を求めています(99ページ)。

葛西氏は次のように説明しています:

一番大きなブレークスルーは、やはり山梨リニア実験線の建設だったと思います。…(宮崎実験線)で行われていたのはあくまでも基礎的な研究です。一方、山梨リニア実験線は中央新幹線のルート上に営業線でも使う実用線仕様の実験線として建設されました。…山梨リニア実験線建設の決断は間違いなく大きなターニングポイントでした

2月1日に亡くなった石原慎太郎氏が運輸大臣をしていた1989年1月22日に、記者会見で、二年後に、千歳・札幌間に実用線を、中央線(東京・甲府)に実験線を同時に着工させたい

、 (日本のリニアは)直線での運転ならば実用化段階にきている

と発言しています(『毎日新聞』1989年1月22日 "リニアモーターカー実用線 「札幌-千歳に」")。

鉄道路線であれば、地形の条件とか、都市や町村の場所などに応じて引くためには、走る列車がカーブを曲がれないと、ちょっと困った話になるはず。石原慎太郎氏の「直線での運転ならば」というコトバにはそういう意味が含まれていると思うのです。運輸大臣という立場のかたの発言です。彼にリニアの開発状況についての情報を伝えた人々も「直線での運転ならば」という限定がつくけれど実用段階という気持ちはあったんでしょう。石原慎太郎氏は意外なところで正直なことをいう人だったと思います。

葛西氏が、「大きなターニングポイント」といっている「山梨リニア実験線建設の決断」は1989年、石原氏の会見も1989年。つまり、直線しか走れないなら、全線ほとんど直線でルートを設定すれば良いという「発想の転換」があったのだろうと思います。最短距離を高速で走ればより速く着くという理屈にもあうことだし。国交省が認可したルートは、本線では一番キツイカーブで半径8000m(*)は、ほとんど直線のようなものです。しかもそれぞれのカーブの長さが短い。半径900m、2000mというカーブがあるのですが、これは品川駅と名古屋駅付近の車輪走行の、低速走行をする部分です。

* カーブを円の一部分と考えると、カーブのキツさは円の半径で示せます。半径の数字が小さいほど急なカーブです。

ドイツ人は乗り物だから曲がれなければという考えがあったのだろうと思います。トランスラピッドのミュンヘンのテストコースは半径800mのカーブを含むS字型、エムスランドの実験線には北に半径1690m、南に半径1000mのループがありました。シーメンス社の研究所内の超電導方式のテストコースは、直線部分のない半径140mの円形のテストコースでした。トランスラピッドの上海の営業路線は、半径約1.3㎞、2.4㎞、4.5㎞のカーブがあってそれぞれのカーブで約90度列車の方向が変わるような路線です。土地の利用の仕方は、だいたいは四角いものです。だから前からあった土地の利用の仕方をなるべく妨げないことを考えればカクカクとした路線になるのがあたりまえ。これだけのカーブのある上海の路線で最高速度430㎞/hの営業運転が行われていました(コロナ以後、300㎞/h)。2003年11月には、試験運転期間でしたが、時速501㎞/hで走行していました。

つまり、日本のリニアは交通機関としての技術的に求められる基準というかスペックをぐっと下げたことで、カーブなんか曲がれなくてもいいですよということで、やっと実用化が近づいたことにしたといえるのだろうと思います。国交省の技術評価委員会は目をつぶったかゲタを履かせたかのどちらか。

JR東海が進めていたテキサス州の新幹線も特例として安全基準を緩めてもらったはず(『東洋経済オンライン』2021年4月12日 "テキサス新幹線「日本基準丸飲み」決着の全内幕 日本より厳しい「衝突耐性」どう克服した?")。

こんなことで、大丈夫なのか心配になります。

森地氏が、超電導磁石の磁力がなくなるクエンチ現象は完全に克服できたが、万一の備えも万全といっています(99ページ)。万一の備えをしているということは完全に克服できていないということ。クエンチが起きたら、ちょうど反対側の超電導磁石をオフにして左右のバランスを取る。前後の台車に故障した台車にかかっていた荷重を振り分けて支えるというのが対処法らしいのですが、この方法では前後の台車への負担が増えたり、ガイドウェイに対する角度が変わったりという不都合が生じるので、完全ではないという指摘があります(参考)。緊急時につかうタイヤについて、森地氏はゴムタイヤと説明していますが、ゴムタイヤが使えない場合には、ステンレス製の直径30cmの車輪(ストッパー車輪、緊急着地輪)を使います。この車輪は車体から常時3.5cm飛び出していて、いざというときにこれで走る仕組みです。この車輪は緊急事態ではいきなり時速500㎞/hに合わせた回転数で回り始めるはずです。段々加速していって最高速度時速300㎞/h程度で走る新幹線の車輪の直径だって86㎝(N700S)あります。この車輪の軸受は相当の負担があるはずです(参考)。なおこの車輪にブレーキはついていません。トランスラピッドは緊急時には車輪でなくソリで滑らせて止めるという方式で、トランスラピッドと比べて何なのかなあという印象があります。

様々の問題を技術者が一生懸命努力して解決策を見つけて来た(100ページ)ということはそうなんだろうと思います。それで、超電導方式の欠点と指摘されたことが改善されているかといえばそれは違うと思います。

○「渦電流効果によるエネルギー消費が大きい」という問題については、強力な磁界を発生する超電導磁石を使っている以上は避けられない部分で、軌道の周辺で従来のような金属材料の使い方ができません。

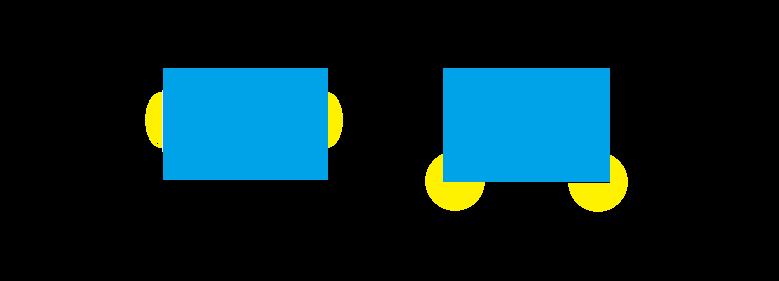

○「特に低速度で顕著にみられるブレーキ作用で運転条件が不利となる」問題は、日本独自の側壁浮上方式を採用することで加速時の過大な電力消費は避けられたのではないかと思います(*)。しかし、車体の重量を支える方向が重力方向でなく側面からということがカーブの走行性能の低さにつながっているのではないかと思います。国分寺や宮崎の時代の初期に採用していた、軌道の底面(路面)に浮上用コイルを並べる対向浮上方式と違ってすぐに墜落する可能性が高いと思います。たとえば、ある程度重い段ボールの箱(ミカン箱)などを持つときに箱の底に指をかけるでしょう。箱の側面だけを挟むように持つようなことはしないと思います。

* "浮上式鉄道の 浮上案内システム" 側壁浮上案内方式への提案がなされましたが、これまで実績のある対向浮上方式からの変更は当時の関係者一同にとり大きな決断を要する事柄でした

(p31中)という記述があります(補足)。この変更については、逆T型では人の乗るスペースがないので、U型にして人の乗れる車両に変更しました。 人が乗らなければ安全性を気にする必要がなかったのが、人が乗るなら安全性を考える必要があります。 それをやらないでU型の工事を計画し認めてしまったのが、間違いの始まりです。

(「北山敏和の鉄道いまむかし」)という見方もあります。

○「浮上、着地システムや超電導冷却システムのような余分の車上ユニットが必要である」という指摘については、全く解決できていません。発車から浮力の出る150㎞/hまでのあいだに使う車輪と車輪の出し入れ装置はJRリニアにもあります(常電導方式では不要)。車体側に超電導磁石を極低温に保つため冷凍機がJRリニアでも付いています(常電導では不要)。そして、現状では、入手が困難になりつつある液体ヘリウムが必須です(常電導では不要)。

○「乗客および持物に対する高磁場の影響が不明である」という点。 JR東海は強力な磁界が人体に及ぼす悪影響が分かっているのでその対策をしています。せっかく軽い材料で作ったはずの車体には鉄製の磁気シールドがあります。超電導磁石の付いている台車の上には座席を設置していません。乗車定員は新幹線の約7割程度です。乗降りにも、航空機のボーディングブリッジと同じような特殊な乗降装置(これにも磁気シールドがほどこされている)を使っています。トランスラピッドやリニモや新幹線のようにプラットホームからそのまま乗るというわけにはいきません。おそらくは座席にのスペースを確保するためと、コストを減らすために、超電導磁石の付いている台車は車両の連結部にあります。このため列車の重さは軌道に対して衝撃的な荷重を与える(集中過重)ので、それに見合った軌道の強度が必要です。磁力が弱い常電導方式は車体下部全体に浮上用磁石を配置して重量を分散させて支える(分散過重)ので軌道の強度がそれほど必要でないともいわれます。また、側壁で支えるため、軌道の幅が車体の幅より大きくなり、軌道を際限なく広げることもできないわけで、室内の幅が狭くなっています(新幹線は座席が5列ですが、リニアは4列。トランスラピッドは軌道幅のほうが車体の幅より狭く、座席は6列。)。

○「すべての考えられる運転条件の下で、良好な乗り心地が得られる技術問題が解決されていない」という指摘。葛西氏が 車体の振動防止のためにはコイルの間隔や個数はどうすればよいのか、技術者が様々な検討を行い、そのスペックを決めました

といっています(100ページ)。浮上用コイルは、各々が幅約90㎝で、約90㎝の間隔で並んでいます。いわば、規則正しい凸凹道の上を超電導磁石が走るかっこうになります。時速500㎞/hで走ると309ヘルツの振動が発生します("浮上式鉄道ガイ ドウェイの研究と技術開発")。速度によって周波数は変化するのですが、車体に共振する部分があれば、振動を起こします。小牧市にあるJR東海の研究施設が報道陣にリニアの走行状態を再現する実物大の実験装置を公開しました("「リニア走行試験装置」の公開")。『信毎』2020年12月5日は、この日は実験線の直線区間を走る状況が再現され、約4センチ浮上した車両が細かく揺れ動いていた

と伝えていました(あるいは『南信州』2020年12月5日、『時事』の動画)。また、磁力で支えるのですが、バネで支えるのと同じような感じになっているので、これも振動の原因になります。たとえば、カーブでは遠心力が働き、左カーブで右側にずれた車体は、カーブを抜けると車体の中心線は軌道の中心を通り過ぎて左側までずれます。直線では遠心力が働かないので、今度は右にずれます。ずれる量は少なくなりますが、揺れながら中心に戻るはずです。車体の揺れの問題は報道機関向けの試乗会で指摘されるのですが、JR東海の開発担当者はいつも、乗り心地については、開業までにブラッシュアップするつもりと答えています(参考 )。日本航空が高速走行時の動安定性に解明しなくてはならない部分があるといっているのもこのことだろうと思います("HSSTの開発について")。

従来の鉄道も、車輪は右へ行けば左へ戻す力が働くことで、軌道に沿って走る仕組みになっています(*)。高速で左右に振れる周期が短くなると横方向の過大な力で脱線する可能性があります。新幹線の開業にあたってそうとう研究された部分だそうです(**)。従来の鉄道と同様の高速走行時の問題を抱えていることになります。

* 参考動画。"The interesting engineering behind the SHAPE of Train wheels!(鉄道の車輪の形には面白い知恵がある)"。説明は英語ですが、絵柄を見れば分かる内容です。

** 参考動画。"振動の世界 東京文映製作"。19分あたり から鉄道の振動の問題が出てきます。

補足

"浮上式鉄道の 浮上案内システム" は、鉄道総合技術研究所の発行している『RRR』の2021年1月号(78巻1号)に掲載された「鉄道技術 来し方行く末 ~発展の系譜と今後の展望」の第103回です。この文章によれば、「ヌルフラックス方式」の原理の考案も、アメリカの技術者、パウエルとダンビーによるもので、パウエルとダンビーのオリジナルとしての価値は非常に高いといえます

としています。また、鉄道総合技術研究所編の『ここまで来た!リニアモーターカー』(2006年、156ページ)によれば、リニアシンクロナスモーターによる推進の組み合わせも、パウエルとダンビーが1969年に発表したものがオリジナル。鉄道総合技術研究所としては、アメリカのパウエルとダンビーのアイデアが超電導リニアの「元祖」であることをわかっていることは明らか。『文藝春秋』の座談会の中で、超電導リニアが日本独自のオリジナルのように語られていることは、アイデアの発祥の地で結局のところ開発が行われなかった事実に触れていないこととあわせて、座談会で話されていることの客観性のなさをあらわしていると思います。

EOF